Por Candido Bracher

Explorar petróleo na margem equatorial compromete o potencial do país no ciclo de baixo carbono.

Stefan Zweig é um dos meus escritores preferidos. Como não sou crítico de literatura, não posso dizer que essa preferência se justifique por uma análise profunda da qualidade literária de seus livros; não é isso.

Como em quase tudo que “preferimos”, a razão é afetiva. Pode ser porque muito jovem ouvi meu pai contar que aprendera com o autor que a Marselhesa —o hino nacional francês— foi composta em uma única noite, não em Marselha, mas em Estrasburgo; ou porque me fascinam suas biografias —especialmente a de Fernão de Magalhães— e sua envolvente autobiografia “O mundo que eu vi”; ou, principalmente, por um sentimento misto de admiração e compaixão pelo homem brilhante, cuja personalidade frágil não resistiu aos reveses que a vida lhe impôs.

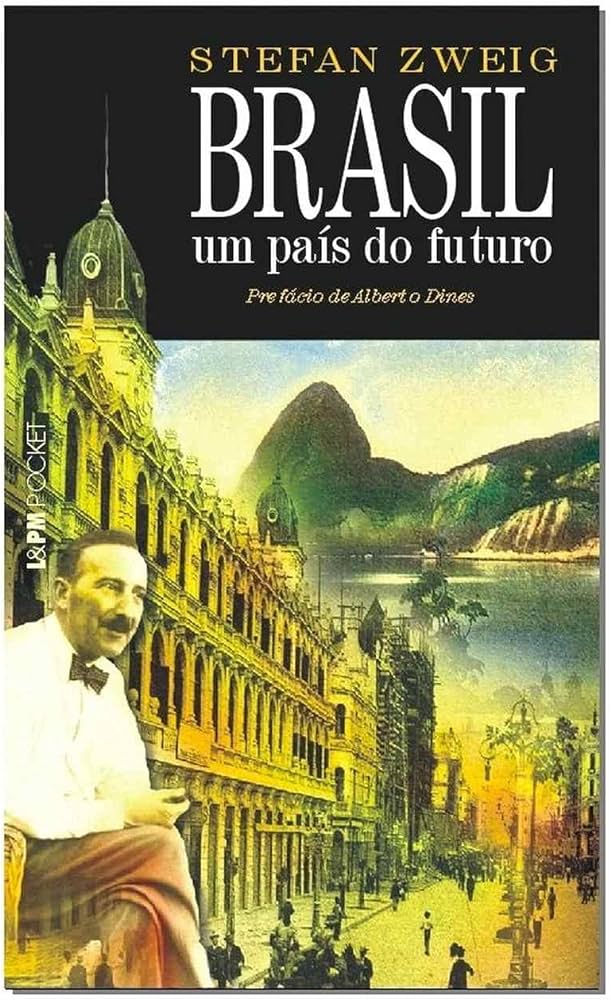

Antes de suicidar-se no Brasil em 1942, Zweig escreveu “Brasil, país do futuro”, um livro muito mais lembrado por seu título, que por seu conteúdo. Se por várias décadas o título foi entendido com um vaticínio prestes a se cumprir, a estagnação econômica que dura desde os anos 1980 reforçou a crença na blague “o Brasil é o país do futuro… e sempre será”.

O espectro da frustração de expectativas volta a assombrar quando tantas vozes se referem à enorme oportunidade que se apresenta ao país no contexto do enfrentamento da crise do aquecimento global. Será que mais uma vez se confirmará a frase de Roberto Campos? “Infelizmente, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade”.

Não se duvida que o Brasil possa destacar-se muito em um cenário que exige que o mundo leve a zero suas emissões de carbono até o ano 2050. Há estudos que indicam que podemos ser a primeira nação do G20 a atingir a meta.

Contam a nosso favor nossa matriz energética entre as mais “limpas” do planeta, as condições privilegiadas de território e insolação e anos de desenvolvimento tecnológico que nos dão condições competitivas excepcionais na produção de hidrogênio verde e toda a cadeia de biocombustíveis.

Contribui também o fato de quase metade de nossas emissões advir de desmatamento —que pode ser evitado— e o enorme potencial de absorção e retenção de carbono de nossas florestas e aproveitamento de áreas degradadas.

Seria, contudo, um grave erro acreditar que o país possa realizar todo esse potencial e auferir o crescimento resultante do ciclo econômico de baixo carbono de forma isolada e autônoma. Para tanto, será necessária a integração a uma cadeia global que regule as trocas entre os países, certifique créditos e débitos de carbono com base em métricas cientificamente comprovadas, estabeleça ônus e bônus segundo o cumprimento de compromissos de redução de emissões, compatibilize produtores e usuários das novas tecnologias de forma a estabelecer padrões internacionais; e assim por diante.

As regras e parâmetros dessa cadeia global estão sendo negociados todos os dias entre os grandes países em fóruns formais, em acordos paralelos, em jogos de força e pressão característicos da diplomacia internacional.

O negacionismo do governo anterior excluiu o Brasil desse jogo; o discurso ambientalmente responsável do novo governo permite que almejemos um lugar de força e prestígio na mesa de negociações.

Para tanto, será necessário fazer acompanhar o discurso de medidas concretas a ele alinhadas. A principal delas, sem dúvida, é a contenção do desmatamento na Amazônia. Nessa frente, as primeiras notícias são positivas, mas ainda há muito a ser feito para que a preservação da floresta seja sustentável; para que o conceito —óbvio para o mundo— de que “a floresta em pé vale mais do que derrubada” seja válido também para os amazônidas.

Será também fundamental dar à proteção ambiental no Brasil o status de “questão de Estado”, não estando sujeita a mudanças radicais de rumo a cada nova eleição.

Assim como o país fez com o problema da inflação, deve-se criar uma governança que inclua a fixação de metas alinhadas aos nossos compromissos e atribua a órgãos independentes a responsabilidade por sua execução e acompanhamento.

Uma vez recuperada a influência que o Brasil pode exercer nas negociações, há muito o que reivindicar; desde questões estruturais como a responsabilização dos países emissores e o estabelecimento de um preço global para o carbono, até aspectos técnicos fundamentais para que o país realize seu potencial.

Entre esses, destaco a adoção de métricas que reconheçam o grande diferencial existente entre a capacidade de captação de carbono da agricultura tropical em relação à de zonas temperadas; a equiparação entre redução de emissões e captura de carbono (há uma tendência a se valorizar mais a primeira); reconhecimento das soluções naturais (NBS) para captura e a valorização da biodiversidade.

No jogo dos grandes interesses globais, há que negociar. Será importante reconhecer a linha de atuação que mais nos convém: a europeia, com seus rígidos sistemas que oneram a emissão e premiam a captura de carbono e seu esforço para estimular a adoção global de regras semelhantes através da imposição de impostos que reproduzam externamente essas condições; a americana, com seus vastos subsídios ao desenvolvimento de tecnologias verdes e nenhuma sanção aos emissores, delegando ao “mercado” a tarefa de zerar as emissões; ou o relativo alheamento de países como Índia, Rússia e, especialmente, China.

Inclino-me a acreditar que a postura europeia seja a mais conveniente para um país com as vantagens comparativas do Brasil, mas qualquer que seja a linha de alianças que elejamos nossa força dependerá da coerência de nossa política. Nesse sentido, o custo diplomático de ignorar o veto do Ibama e explorar petróleo na margem equatorial excederia de longe os muito duvidosos benefícios da medida.

O mundo encontra-se no ponto de inflexão da demanda por petróleo. Será mesmo inteligente investir para atender a um mercado em declínio, prejudicando nosso potencial no ciclo econômico de baixo carbono? Especialmente levando-se em conta que teremos que disputar esse mercado minguante com países como a Arábia Saudita que, sem dispor de alternativas econômicas, tem reservas muito maiores e custos de extração muito inferiores ao nosso?

A miopia da opção pelo combustível fóssil contribuiria para nos manter na situação de eterno “país do futuro”. Talvez um dia, nem isso (Candido Bracher é Administrador de Empresas formado pela FGV. Foi executivo do setor financeiro por 40 anos; Folha, 15/1/23)